- 新型工業(yè)化研究中心

- 作者:

- 2025年2月28日 11:08

工聯(lián)網消息(IItime) 黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央從黨和國家事業(yè)發(fā)展全局出發(fā)作出了推進新型工業(yè)化的重大戰(zhàn)略部署,推動我國新型工業(yè)化邁出堅實步伐。黨的二十大報告明確提出到2035年基本實現(xiàn)新型工業(yè)化,強調堅持把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上,推進新型工業(yè)化,加快建設制造強國。縣域經濟作為國民經濟的基本單元,以其產業(yè)功能完備、產業(yè)韌性足、可持續(xù)性明顯、支撐性突出等優(yōu)勢,為發(fā)展新質生產力、構建現(xiàn)代化產業(yè)體系、加快推進新型工業(yè)化構筑強大物質技術基礎。習近平總書記對新時代縣域經濟高質量發(fā)展作出了一系列重要論述和指示批示,2024年地方考察多次提及縣域經濟,為壯大縣域經濟、發(fā)展各具特色的縣域經濟提供了根本遵循。瞄準“到2035年基本實現(xiàn)新型工業(yè)化”這個總體目標,賽迪方略縣域經濟研究中心開展了《2025新型工業(yè)化標桿縣》研究,明確了縣域新型工業(yè)化發(fā)展指標體系,引領縣域新型工業(yè)化發(fā)展方向,樹立縣域新型工業(yè)化發(fā)展標桿,篩選出了100個新型工業(yè)化標桿縣,為全國縣域新型工業(yè)化發(fā)展提供樣板和參考。

縣域新型工業(yè)化發(fā)展內涵及要求

新型工業(yè)化為推進中國式現(xiàn)代化構筑強大的物質技術基礎,提供強大的核心動力,貫穿在中國式現(xiàn)代化全過程各領域各環(huán)節(jié)。縣域現(xiàn)代化是中國式現(xiàn)代化的重要基礎,新時代新征程賦予新型工業(yè)化新的使命和內涵,也為加快推進中國式縣域現(xiàn)代化提出了新的要求。

(一)提質增效是縣域推進新型工業(yè)化的基本要求

高質量的新型工業(yè)化要求產業(yè)鏈和產業(yè)體系整體上實現(xiàn)高質量發(fā)展,明確提質增效著力點,不斷優(yōu)化制造業(yè)供給質量,提高制造業(yè)生產效率。2024年中央經濟工作會議明確提出,“因地制宜推動興業(yè)、強縣、富民一體發(fā)展”“大力發(fā)展縣域經濟”。加快推進縣域新型工業(yè)化,是構建現(xiàn)代化產業(yè)體系的應有之義,也是縣域經濟高質量發(fā)展的重要支撐。2024年,我國國內生產總值首次突破130萬億元,同比增長5.0%,全部工業(yè)增加值完成40.5萬億元,制造業(yè)總體規(guī)模連續(xù)15年保持全球第一,預期1865個縣域將貢獻全國近40%的GDP、近40%的第二產業(yè)增加值。2023年,縣域第二產業(yè)增加值超20億元,占縣域GDP比重超過40%,高于全國38.3%的平均水平,江蘇省、浙江省、河南省、山東省、福建省及湖南省共計6省所轄縣域二產增加值均超萬億元,河北省、四川省、湖北省、山西省等11省所轄縣域二產增加值均超過5000億元,工業(yè)生產仍是縣域承擔的主要經濟功能。新型工業(yè)化通過推動經濟增長和結構優(yōu)化來提升人均GDP,是實現(xiàn)共同富裕目標的必然要求。當前,近300個縣域人均GDP超過了12000美元的全國平均水平,其中,人均GDP超過20000美元的縣域超過80個,這些縣域無一不是工業(yè)強縣,工業(yè)規(guī)模大、高新技術產業(yè)發(fā)達、產業(yè)集群效應顯著、工業(yè)化階段領先是這些縣域的典型特征。工業(yè)化也是縣域城鎮(zhèn)化的助推器,七普顯示,我國約51.5%的人口居住在縣域地區(qū),對應規(guī)模為7.25億人,已有近200個縣域城鎮(zhèn)化率超過67%的全國平均水平,近800個縣域城鎮(zhèn)化率超過50%。這些縣域將推進新型工業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化緊密結合起來,持續(xù)推動經濟實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長。

(二)科技創(chuàng)新是縣域推進新型工業(yè)化的核心動力

新型工業(yè)化以科技創(chuàng)新作為強大動力,關鍵是以科技創(chuàng)新促進制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。習近平總書記多次強調,制造業(yè)的核心就是創(chuàng)新。科技創(chuàng)新作為推進縣域新型工業(yè)化的核心引擎,為實現(xiàn)科技含量高、經濟效益好、能源消耗低的縣域新型工業(yè)化注入新動能。當前,1865個縣域共擁有22個國家高新區(qū)、144個國家創(chuàng)新型縣(市)、58個國家知識產權強縣建設試點縣和示范縣,共創(chuàng)建有356家國家企業(yè)技術中心、132家國家級科技企業(yè)孵化器。部分縣域研發(fā)投入強度超過全國平均水平,2024年,常熟市研發(fā)投入強度達到4.18%,昆山市、江陰市、張家港市、太倉市、宜興市、長沙縣研發(fā)投入強度也均超3.0%,科技創(chuàng)新和產業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升。高新技術產業(yè)已成為部分縣域的主要增長點,2024年,余姚市、樂清市、義烏市、膠州市、長興縣、桐鄉(xiāng)市、嵊州市高新技術產業(yè)產值占規(guī)模以上工業(yè)總產值比重已超過60%,新昌縣更是超過90%,均超過所在省份的平均水平。張家港市首創(chuàng)“企業(yè)創(chuàng)新積分制”、太倉市創(chuàng)新長三角科技招商、樂清市打造科創(chuàng)全鏈條平臺體系、長沙縣加快建設“全球研發(fā)中心城市”、桐鄉(xiāng)市打造烏鎮(zhèn)系列創(chuàng)新品牌、瑞安市創(chuàng)新“科創(chuàng)指數(shù)”融資、新昌縣“多元共建科創(chuàng)體系”促進成果轉換,形成了各具特色的創(chuàng)新發(fā)展模式。

(三)高端攀升是縣域推進新型工業(yè)化的主要內容

新型工業(yè)化的主要任務之一,是不斷推動工業(yè)尤其是制造業(yè)發(fā)展實現(xiàn)高端化。習近平總書記指出:“各地要堅持從實際出發(fā),先立后破、因地制宜、分類指導,根據本地的資源稟賦、產業(yè)基礎、科研條件等,有選擇地推動新產業(yè)、新模式、新動能發(fā)展”。縣域作為“城尾鄉(xiāng)頭”,傳統(tǒng)產業(yè)占比較高,既有向高端攀升的重要基礎,更有不斷向高端攀升的迫切需求。近年來,縣域有色、化工、汽車、紡織、食品等傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)勢持續(xù)鞏固,新材料、新能源、高端裝備、電子信息等戰(zhàn)略性新興產業(yè)加速發(fā)展。當前,1865個縣域擁有共109個國家新型工業(yè)化示范基地、共115個國家級中小企業(yè)特色產業(yè)集群、超過22萬家規(guī)上工業(yè)企業(yè)、超過3000家專精特新“小巨人”企業(yè)、近600家制造業(yè)單項冠軍企業(yè)以及近800家工業(yè)上市企業(yè),昆山、長沙、常熟、太倉、膠州、樂清、張家港、江陰8縣域高新技術企業(yè)數(shù)量已超1000家。昆山市電子信息、江陰市特鋼新材料、張家港市冶金新材料、福安市不銹鋼、太倉市高端裝備、溧陽市動力電池、宜興市電線電纜、常熟市汽車零部件、晉江市紡織鞋服、慈溪市智能家電、余姚市光電信息、海寧市時尚產業(yè)、桐鄉(xiāng)市前沿新材料、樂清市電氣產業(yè)、南安市日用輕工業(yè)、義烏市紡織等產業(yè)集群均已達到千億規(guī)模,在加快推動新型工業(yè)化中發(fā)揮更強的支撐和帶動作用。

(四)數(shù)智賦能是縣域推進新型工業(yè)化的必由之路

數(shù)字化、智能化是新型工業(yè)化最鮮明的特征,也是體現(xiàn)制造業(yè)高質量發(fā)展的重要方向。習近平總書記指出:“當今世界,信息技術創(chuàng)新日新月異,數(shù)字化、網絡化、智能化深入發(fā)展”“我們應當把握數(shù)字化、網絡化、智能化發(fā)展大勢”。數(shù)據顯示,我國已建成全球規(guī)模最大、技術領先的信息通信網絡,截止2023年11月,我國累計建成5G基站328.2萬個,已覆蓋所有地級市城區(qū)、縣城城區(qū)。算力總規(guī)模全球排名第二,工業(yè)機器人、工業(yè)軟件廣泛普及,工業(yè)互聯(lián)網應用覆蓋85%以上工業(yè)大類。全國已建設近萬家數(shù)字化車間和智能工廠,根據2021-2023年工信部智能制造示范工廠名單,縣域智能制造示范工廠總數(shù)三年累計達到117個。各地對縣域工業(yè)智能化發(fā)展的重視與投入不斷增加,常熟市、慈溪市、東陽市、昆山市、嘉善縣、建湖縣、宜興縣、瑞安市、長沙縣、東臺市等數(shù)字經濟強縣(市)加速崛起。常熟市以“智改數(shù)轉網聯(lián)”為抓手,創(chuàng)新“制造+數(shù)字+服務”模式,加快推動傳統(tǒng)紡織服裝產業(yè)創(chuàng)新“蝶變”,已有700多家紡織服裝企業(yè)開展數(shù)字化轉型。東臺市圍繞主導產業(yè)深入推進“百企智改、千企上云”,累計培育省星級上云企業(yè)400多家,認定省首臺(套)重大智能裝備15個。余姚市通過“串企成鏈”,持續(xù)推動基礎性工業(yè)互聯(lián)網平臺做大做強,全市目前已建設汽配平臺2個、高端裝備平臺4個、家電平臺4個,推動重點產業(yè)集群實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網平臺全覆蓋。

(五)綠色低碳是縣域推進新型工業(yè)化的生態(tài)底色

加快工業(yè)綠色發(fā)展是完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念的戰(zhàn)略要求,是推進新型工業(yè)化的應有之義。習近平總書記強調,推動經濟社會發(fā)展綠色化、低碳化是實現(xiàn)高質量發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)。近年來,縣域加大力度落實鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等傳統(tǒng)行業(yè)產能置換政策,加快鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、紡織、輕工、機械等行業(yè)綠色化升級改造,以神木市、伊金霍洛旗、大冶市、遷安市、鞏義市、安寧市、靈武市、庫爾勒市等為代表的資源型縣域綠色化轉型加速。縣域扎實推進重點行業(yè)節(jié)能降碳改造,加快重點用能設備更新?lián)Q代,擴大固廢處理和節(jié)水設備應用,積極培育綠色制造主體,2017-2023年工信部7批綠色制造名單顯示,縣域綠色制造主體數(shù)量在全國的比重明顯提升,有39.4%的國家級綠色工廠、24.8%的綠色供應鏈管理示范企業(yè)和32.7%的國家級綠色園區(qū)位于縣域,成為縣域工業(yè)綠色發(fā)展的依托。縣域加快推進綠色低碳能源體系建設,依托廣大縣域在太陽能、風能等領域的稟賦優(yōu)勢,通過加強配電網、儲能、電動汽車充電樁等能源基礎設施建設、構建新型能源傳輸和利用網絡,逐步推廣分散式風電、分布式光伏、智能光伏等清潔能源應用的縣域場景。縣域碳排放占全國比重由2016年45.31%下降至2022年45.11%,縣域單位GDP二氧化碳排放量由2016年0.37噸/萬元下降至2022年0.31噸/萬元,能源效率得到較大提升。2003年4月9日,時任浙江省委書記習近平在安吉縣調研時對該縣實施生態(tài)立縣發(fā)展戰(zhàn)略給予充分肯定,安吉縣通過深化“兩山”轉化改革,打造生態(tài)產品價值轉化平臺,為縣域實現(xiàn)生態(tài)價值轉換提供了寶貴經驗。

縣域新型工業(yè)化評價及指標體系分析

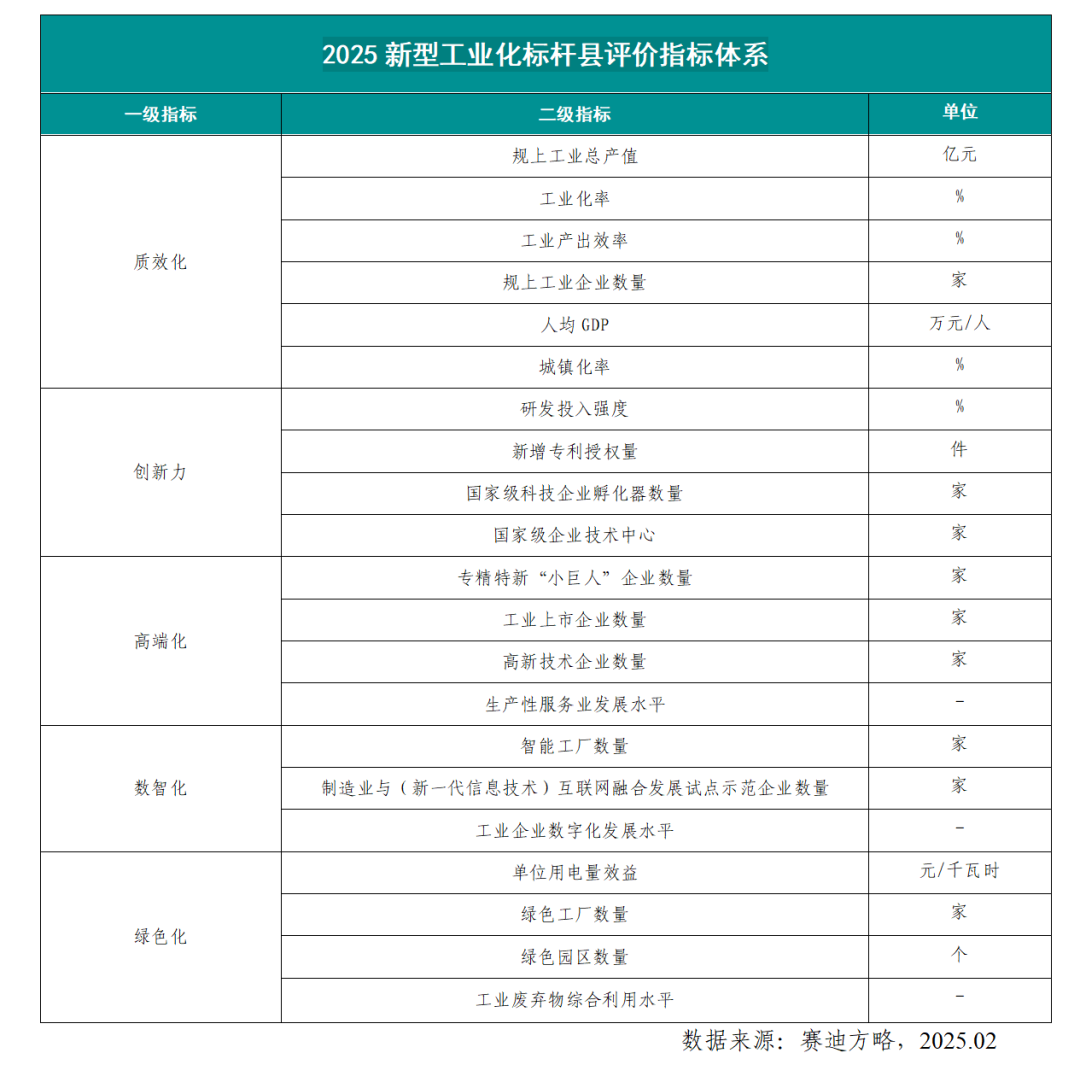

《2025新型工業(yè)化標桿縣》基于縣域新型工業(yè)化內涵,結合縣域工業(yè)發(fā)展實際,對我國東部、中部、西部和東北四大區(qū)域(不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū))除市轄區(qū)、特區(qū)和林區(qū)以外的1865個縣級行政區(qū)劃單位,設置“規(guī)上工業(yè)總產值>500億元”或“規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)量>300家”門檻,對符合條件的縣域新型工業(yè)化發(fā)展水平,設計質效化、創(chuàng)新力、高端化、數(shù)智化、綠色化5個一級指標、21個二級指標進行綜合評價,展示新型工業(yè)化標桿縣的實力。

(一)新型工業(yè)化標桿縣評價指標體系內涵

質效化維度是反映工業(yè)生產效益和質量的綜合指標,主要包括規(guī)上工業(yè)總產值、工業(yè)化率(規(guī)上工業(yè)增加值占GDP比重)、工業(yè)產出效率(規(guī)上工業(yè)增加值占規(guī)上工業(yè)總產值比重)、規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)量四個體現(xiàn)工業(yè)發(fā)展質效的直接指標,以及人均GDP、城鎮(zhèn)化率兩個體現(xiàn)工業(yè)發(fā)展成果的間接指標,這些指標共同構成了衡量標桿縣工業(yè)發(fā)展質效的重要依據。創(chuàng)新力維度是反映工業(yè)創(chuàng)新活力和創(chuàng)新實力的綜合指標,主要包括研發(fā)投入強度(全社會研發(fā)投入占GDP比重)、新增專利授權量、國家級科技企業(yè)孵化器數(shù)量和國家級企業(yè)技術中心,分別用以體現(xiàn)縣域科技創(chuàng)新能力、創(chuàng)新成果、創(chuàng)新平臺載體能級,共同構成了衡量標桿縣工業(yè)創(chuàng)新水平的重要依據。高端化維度是反映工業(yè)技術水平、附加值和競爭力的綜合指標,主要包括專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量、工業(yè)上市企業(yè)數(shù)量、高新技術企業(yè)數(shù)量三類代表具備先進生產能力、高附加值產品和市場競爭力的企業(yè)主體指標,以及生產性服務業(yè)發(fā)展水平這一代表產業(yè)鏈延伸發(fā)展拓展成效的重要指標,共同構成了衡量標桿縣工業(yè)向高端攀升成就的重要依據。數(shù)智化維度是反映工業(yè)數(shù)字化轉型成效和智能化生產能力的綜合指標,主要包括工業(yè)數(shù)企業(yè)數(shù)字化發(fā)展水平、智能工廠數(shù)量、制造業(yè)與(新一代信息技術)互聯(lián)網融合發(fā)展試點示范企業(yè)數(shù)量,共同構成里衡量標桿縣數(shù)智賦能產業(yè)轉型升級的重要依據。綠色化維度是反映工業(yè)綠色化改造、節(jié)能降耗、污染防治的綜合指標,主要包括綠色工廠和綠色園區(qū)數(shù)量、單位用電量效益、工業(yè)廢棄物綜合利用水平,共同構成里衡量標桿縣綠色低碳發(fā)展成果的重要依據。

(二)新型工業(yè)化標桿縣名單分析

三大梯隊共100個新型工業(yè)化標桿縣集中分布于東部沿海強省,中部部分省份標桿縣發(fā)展取得明顯成效,西部個別省份零星分布有全省唯一標桿縣。其中,東部地區(qū)標桿縣占72席,工業(yè)實力突出,以對外開放程度高、民營經濟活躍、創(chuàng)新能力領先的沿海強縣為主;中部地區(qū)標桿縣占21席,工業(yè)發(fā)展崛起強勁,以大城市周邊縣域和資源型縣域為主;西部地區(qū)標桿縣占7席,以能源資源型縣域為主;東北地區(qū)還未有標桿縣,縣域新型工業(yè)化發(fā)展仍有較大提升空間。

綜合質效“含金量”高。2023年,標桿縣貢獻了12.3萬億的GDP(占全國比重9.50%)、18.11萬億的規(guī)上工業(yè)總產值(占全國比重14.43%)、4.16萬億的規(guī)上工業(yè)增加值。標桿縣中有93個縣(市、旗)工業(yè)增加值增速實現(xiàn)正增長,其中66個高于全國平均水平、27個增速超10%。從經營主體數(shù)量看,縣域規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)量正穩(wěn)步上升,其中標桿縣擁有的規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)量7.39萬家(占全國比重14.43%)。隨著新能源、新材料、高端裝備制造等一批項目落地,縣域正成為新一輪沿海發(fā)達地區(qū)產業(yè)轉移的重要承載地。

創(chuàng)新研發(fā)“含新量”高。2023年,標桿縣已建有國家級科技企業(yè)孵化器64個(占全國比重5.81%)、國家級企業(yè)技術中心149個(占全國比重7.60%),高能級創(chuàng)新平臺載體助力縣域創(chuàng)新水平大幅躍升。標桿縣平均研發(fā)投入強度3.90%,超過全國2.65%的平均水平,多元化投入格局加快構建,為研發(fā)經費持續(xù)增長提供了有力支撐。從創(chuàng)新成果來看,標桿縣新增專利授權量32.59萬件,創(chuàng)新活動的活躍度和創(chuàng)新成果的質量達到較高水平。

高端制造“含技量”高。2023年,標桿縣擁有專精特新“小巨人”企業(yè)409家(占全國比重3.15%),工業(yè)上市企業(yè)455家(占全國比重11.92%),高新技術企業(yè)3.9萬家(占全國比重8.41%)。這些在技術創(chuàng)新和研發(fā)方面具有優(yōu)勢、具有較大市場影響力的企業(yè),是縣域工業(yè)領域持續(xù)創(chuàng)新和提高競爭力的重要主體,助力縣域重點產業(yè)鏈、價值鏈持續(xù)向高端攀升,促進傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級和新興產業(yè)培育發(fā)展,為縣域高質量發(fā)展創(chuàng)造新動能。

數(shù)字轉型“含智量”高。2023年,標桿縣擁有智能工廠35家(占全國比重8.31%),制造業(yè)與(新一代信息技術)互聯(lián)網融合發(fā)展試點示范企業(yè)27家(占全國比重4.53%),縣域企業(yè)數(shù)字化與智能化轉型有助于提高實體產業(yè)發(fā)展的效率,幫助實體產業(yè)轉型升級、提質增效,為縣域制造業(yè)等實體產業(yè)強化核心競爭力提供推力。同時,數(shù)字經濟和產業(yè)的融合,有助于強化縣域產業(yè)鏈條,實現(xiàn)強鏈補鏈,提升縣域重點產業(yè)鏈發(fā)展水平。

綠色低碳“含綠量”高。2023年,標桿縣擁有國家級綠色工廠164家、國家級綠色園區(qū)46個,這些工業(yè)綠色生產主體是縣域綠色低碳發(fā)展的主力軍,有助于改善能源結構、提高能源效率、優(yōu)化產業(yè)結構和推動技術進步,并成為推動縣域實現(xiàn)高質量發(fā)展,永葆綠水青山的重要載體。三

縣域新型工業(yè)化發(fā)展趨勢研判

“十五五”時期是實現(xiàn)第二個百年奮斗目標第一階段任務,也是我國邁向2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的關鍵時期。縣域作為新型工業(yè)化的主陣地,將加快發(fā)展新質生產力,全方位提高發(fā)展質效、創(chuàng)新能力、高端化水平、數(shù)智化水平和綠色化水平,夯實國民經濟“壓艙石”重要地位。

綜合效益顯著提升。縣域立足自身資源稟賦、產業(yè)基礎和發(fā)展需求找準發(fā)展定位,制定差異化發(fā)展舉措,形成良好的產業(yè)區(qū)域協(xié)作分工格局。縣域產業(yè)集群規(guī)模壯大,工業(yè)化率、工業(yè)產出效率不斷提高,實體經濟發(fā)展再上臺階。縣域發(fā)展模式將深刻變革,從過去單純依靠工業(yè)化支撐城鎮(zhèn)化,逐步邁向工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度協(xié)同發(fā)展的新階段。

創(chuàng)新動能持續(xù)增強。縣域將聚焦以創(chuàng)新破局要素制約發(fā)展難題,大幅提高全社會研發(fā)投入占比和科技支出水平,推動新增專利授權數(shù)量不斷增長,創(chuàng)成一批國家創(chuàng)新型縣(市)、國家知識產權強縣建設試點縣和示范縣。縣域科技成果將更加豐富,并通過科技成果轉化帶動金融資本、產業(yè)資本、高技術人才流動,形成良好的創(chuàng)新生態(tài)。

產業(yè)向高端不斷攀升。縣域將加快構建以先進制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產業(yè)體系。戰(zhàn)略性新興產業(yè)在縣域經濟中的地位日益凸顯,逐步成為縣域主導產業(yè),創(chuàng)新型企業(yè)數(shù)量逐步增加,制造業(yè)科技含量和附加值持續(xù)提升,戰(zhàn)略性新興產業(yè)占規(guī)上工業(yè)總產值比重不斷提高,生產性服務業(yè)支撐更加有力。

數(shù)實融合廣度深度持續(xù)拓展。縣域將加快建設大數(shù)據中心、5G等新型基礎設施,實施5G+工業(yè)互聯(lián)網、數(shù)字車間、工業(yè)互聯(lián)網等數(shù)轉智改項目,催生出一批“虛擬”產業(yè)園、無人經濟等新業(yè)態(tài)、新模式,涌現(xiàn)一批廣泛應用關鍵智能制造技術的數(shù)智化領航企業(yè),建成更多智能工廠和“燈塔工廠”,兩業(yè)融合、數(shù)實融合的廣度和深度持續(xù)拓展。

綠色低碳發(fā)展成效更加顯著。縣域將逐步擺脫高能耗高排放發(fā)展模式,聚焦降碳、減污、擴綠、增效協(xié)同,加快淘汰落后產能,提高工業(yè)電氣化水平和節(jié)能率,可再生能源裝機不斷擴容增量,綠色能源消費比例顯著提高,循環(huán)經濟規(guī)模壯大,建成更多零碳園區(qū)、綠色園區(qū)、綠色工廠和綠色供應鏈企業(yè),綠色低碳產業(yè)集群加速崛起,綠色價值轉化效益不斷提高。